MANABIYAシステムは他研究機関、他大学、企業の研究者が短期間ICReDDに滞在し、研修と共同研究を行うプログラムです。武蔵野大学薬学部の重久浩樹講師は、2023年にMANABIYAシステムに参加し、ICReDDの前田 理教授、美多 剛教授の下で人工力誘起反応(AFIR)法を学びました。その際の参加により実現した成果が以下の論文に含まれています。

最近、有機合成化学において金属水素原子移動(metal-catalyzed hydrogen atom transfer: MHAT)が注目されています。MHATは、金属触媒を利用して水素原子を移動させ、ラジカル中間体を生成する反応です。このラジカル中間体は非常に反応性が高く、従来の方法では困難だった合成法の開発に有効です。MHATの最大の特徴として穏やかな反応条件で反応を進行させるため、複雑な分子構築において重要な役割を果たしてきました。武蔵野大学の重久らは2013年にコバルト触媒を用いたMHATにおいてラジカル・ポーラー・クロスオーバー(RPC)を組み合わせた新たな手法を開発しています。この手法では、ラジカル反応経路がイオン反応経路に移行することで、より多様で高度な分子構造の合成が可能になりました。この方法はこれまでに国内外の化学者によって応用されるようになりました。

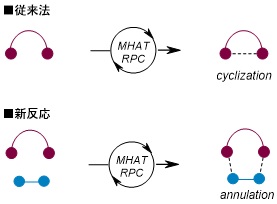

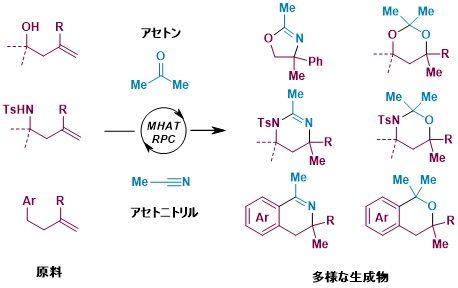

今回、本研究では医薬品などに含まれる複素環と呼ばれる骨格の合成を行いました。これまでのMHAT/RPC法による複素環構築では「1結合形成による環化(cyclization)」によって行われてきました(図1)。一方、今回の研究成果では「2結合形成による環化(annulation)」へ展開できることを見出し、複素環合成の適用範囲を大幅に拡大することに成功しました。ここの方法は高度な分子構造の構築に有効であり、医薬品の合成や機能性材料の創製において新たな可能性を提供します。

特に注目すべきは、原料や反応溶媒の選択により適用範囲の幅が広がった点です。今回はアセトンと呼ばれる一般的な反応溶媒を用いることで、単に原料などを溶解させるためでなく、独特な環構造の分子を形成するパーツとしての役割も果たすことがわかりました(図2)。反応溶媒はアセトンだけでなく、アセトニトリルなどを用いることで多様な分子構造を合成できることが確認されています。

さらに、この研究では、反応のメカニズムをより深く理解するために「AFIR法」と呼ばれる特殊な計算技術を取り入れました。AFIR法(人工力誘起反応法)は、量子化学計算の一種で、分子がどのように反応するかをシミュレーションし、エネルギー変化や反応メカニズムを予測するための強力なツールです。この技術を使うことで、反応の途中でどのような分子(中間体)が一時的にできるのか、どの段階が反応の鍵となるかをコンピュータで予測し、実験と組み合わせることでより反応メカニズムの深い理解につながりました。今回は反応の途中で形成される「カチオン性アルキルコバルト錯体」という中間体が生成物の種類や選択性にどのように影響するかを理解できました。

このように、実験と最先端の計算技術を組み合わせることで新しい合成手法が確立され、将来的には医薬品開発や材料科学への応用が期待されています。これにより、革新的な薬や新しい材料の開発がより迅速に行われる可能性があります。

詳細は、杉村拓磨、山田蓮、神名航、美多剛、前田理、Bartłomiej Szarłan、重久浩樹らによる論文(DOI: 10.1021/acscatal.4c05195)に掲載されています。