ポイント

・海水中で素早く強力に接着し,繰り返し使用可能な新規接着剤の開発に成功。

・本接着剤の化学構造は,海洋付着生物であるイガイの接着タンパク質を参考に設計。

・海中作業における接着剤やシーリング材,また海中でのコンクリート硬化剤として期待。

概要

北海道大学創成研究機構化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)・同大学院先端生命科学研究院のFan Hailong(フアン ハイロン)研究員,同研究拠点・同研究院・同大学国際連携研究教育局の龔 剣萍(グン チェンピン)教授らの研究グループは,海水中で素早く強力に接着し,繰り返し使用可能な新規接着剤を開発しました。

イガイやフジツボなどの海洋付着生物は,「接着タンパク質」と呼ばれる接着剤を分泌することによって,海水中で岩に強固に接着することが出来ます。一方,ほとんどの人工的な接着剤は空気中では材料に強く接着するものの,水中や海中では使用出来ません。

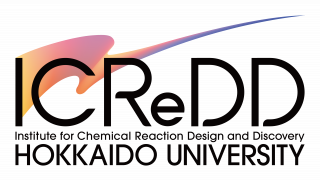

研究グループは,イガイの接着タンパク質中では+に帯電したカチオン性部位と芳香環と呼ばれる部位が隣り合って並んでいることに着目し,カチオン性部位と芳香環部位が隣同士に配置された高分子化合物を合成しました。得られた高分子化合物は海水中で接着剤として働き,石,ガラス,プラスチックなどの様々な固体を強く,素早く接着させることが出来ました。その接着強度は最大で約60 kPa(接着面1m2あたり6tもの重さに耐える)と非常に丈夫であり,また剥離と再接着を何度も繰り返すことも出来ます。一方で,カチオン性部位と芳香環がランダムに配列した高分子化合物では,上記のような強い接着は見られませんでした。すなわち本化合物による海水中での強い接着は,カチオン性部位と芳香環が隣同士に配列した構造に由来することがわかりました。

本研究は,海水中において繰り返し使用可能な接着剤の開発を報告する世界初の例になります。本材料は,海水中において仮止め剤や破損の修復剤として使用可能であるほか,本技術を活かした海水中でのコンクリート製造なども可能になると期待されます。

なお,本研究成果は,日本時間2019年11月12日(火)午後7時(英国時間2019年11月12日(火)午前10時)公開のNature Communications誌に掲載されました。

(右)今回開発した新規接着剤。

【背景】

接着剤は,異なる材料(被着体)同士を簡便に固定するものとして,日用用途から工業用途にまで欠かせないものです。接着剤には,例えば木工用ボンドのように一度しか使えない不可逆タイプと,粘着剤のように繰り返し使える可逆タイプがあります。近年,後者の可逆タイプの接着剤が,接着作業性の向上や易解体性の観点から注目されています。

ところで,ほとんどの接着剤は空気中では働きますが,水中,特に海水中では働きません。接着剤による丈夫な接着には,接着剤が被着体としっかり(分子レベルで)接触すること,また両者が強く相互作用することが肝要です。しかし水中において,被着体の表面はごく薄い水の膜に覆われており,これが接着剤と被着体との接触を阻んでいるため水中では接着剤による強い接着を実現することは困難でした。

現在では,水中でも使用可能な不可逆タイプの接着剤が開発され市販されていますが,可逆タイプの接着剤は市販されていません。研究段階では,水中で使える可逆性接着剤としてポリアンフォライトという物質が提案されています。この物質を用いた接着剤は,被着体との相互作用として+とーが引き合うイオン性相互作用を用いていますが,海水中では一般にイオン性相互作用の働きが極めて 弱いため,ポリアンフォライト系接着剤を使うことは出来ません。

このように,海水中で働く実用的な可逆性接着剤は未だ市販・開発されておりません。

【研究手法】

研究グループは,海辺の岩場などに生息するイガイやフジツボなどの様々な海洋付着生物が,海水中で岩に強く接着していることに注目しました。これらの海洋付着生物は「結合タンパク質」という接着剤を体内で製造しており,この接着剤によって海水中で自身を岩に強く接着させることが出来ます。イガイの結合タンパク質はひも状の長い分子(高分子)であり,その中では+に帯電したカチオン性部位と芳香環と呼ばれる部位が隣り合って並んでいることが知られています。

研究グループは,イガイの結合タンパク質に学び,カチオン性部位と芳香環が隣り合うように配置された高分子を人工的に作成出来れば,海水中でも使える接着剤の開発につながるのではと考えました。そのためにまず,カチオン性モノマー*1と芳香環モノマーを隣り合うように結合させる化学反応である「隣位共重合法」*2,3を開発しました。次いで,本技術によってイガイの結合タンパク質の化学構造を模した高分子化合物を合成し,海水中で使える可逆性接着剤としての応用を検討しました。

【研究成果】

カチオン性モノマーと芳香環モノマーが弱い複合体を形成することを利用した「隣位共重合法」により,カチオン性部位と芳香環が隣り合って配列した高分子化合物を得ることができました(上図左)。調査の結果,本化合物は海水中でガラスに強く吸着することがわかりました。

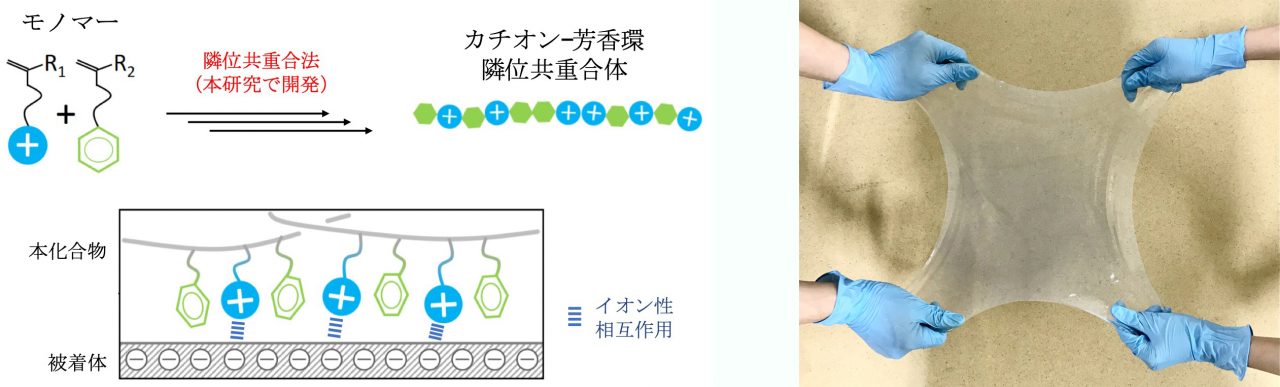

次いで,本化合物を水の存在下で架橋*4して固化させることにより,伸縮性のあるゲル状の接着剤を合成しました(上図右)。本接着剤を用いて,海水中で様々な固体への接着試験を行ったところ,金属,石(セラミックス),ガラス,プラスチックなどの負に帯電した固体に,強く素早く接着することがわかりました。その接着強度は最大で約60 kPa(接着面1 m2あたり6tもの重さに耐える)と非常に高く,また剥離と再接着を何度も繰り返すことも出来ます。図1に実際の接着の様子を示します。今回合成されたゲル状接着剤と被着体(ガラスブロック)を海水中でわずか5秒押し付けるだけで両者は強く接着し,1円玉の1/4程度というわずかな接着面積にもかかわらず,およそ500 gのガラスブロックを持ち上げることが出来ました。一方で,カチオン性部位と芳香環がランダムに並んだ高分子化合物を用いた場合は,このような強い接着は見られませんでした。これは,本化合物による海水中での強い接着は,カチオン性部位と芳香環が隣位共重合して隣同士に配列した構造に由来することを示しています。

では,なぜカチオン性部位と芳香環の隣位共重合体は,海中で強く接着するのでしょうか。本化合物と被着体とは,化合物中のカチオン性(+)部位と,被着体中のーの部位とが引き合うイオン性相互作用によって結合していると予想されます。通常,イオン性相互作用は海中では極めて弱いのですが,イオン性相互作用は疎水性*5環境下で極めて強くなる性質があります。本化合物の場合,カチオン性部位の隣にある芳香環が疎水性であることにより,カチオン周辺が部分的に疎水性環境となっています。この疎水性環境によって,化合物と被着体とのイオン性相互作用が局所的に強化され,強い接着が実現していると考えられています。さらに疎水性の芳香環は,被着体表面の水の膜を破壊する性質があるため,接着剤と被着体とのしっかりとした接触を促進すると考えられます。このことも,本化合物の強い海水中接着をもたらす要因の一つかもしれません。

【今後への期待】

海水中で簡便に使用可能な接着剤は,極めて多様な用途が考えられます。直接的には,海中作業において部材を組み立てるための接着剤や仮止め剤,海中パイプラインの破損箇所修復剤などとしての使用が可能です。また将来的には,本材料によって海砂同士を接着し固化させることにより,海水中でのモルタルやコンクリート*6の製造も可能になるかもしれません。さらに本研究は,これまで詳細がわかっていなかった,海洋付着生物の接着原理の解明の一助になると期待されます。

論文情報

論文名 Adjacent cationic–aromatic sequences yield strong electrostatic adhesion of hydrogels

in seawater(カチオンと芳香環の隣位配列を有するハイドロゲルによる,海水中での強い静電的

吸着)

著者名 Fan Hailong1,2,Wang Jiahui3,Tao Zhen3,Huang Junchao2,Rao Ping3,黒川孝幸2,4,

龔 剣萍1,2,4(1北海道大学創成研究機構化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD),2北海道大学

大学院先端生命科学研究院,3北海道大学大学院生命科学院,4北海道大学国際連携研究教育局)

雑誌名 Nature Communications(総合科学誌)

DOI 10.1038/s41467-019-13171-9

公表日 日本時間2019年11月12日(火)午後7時(英国時間2019年11月12日(火)午前10時)

(オンライン公開)

お問い合わせ先

北海道大学創成研究機構化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)・同大学院先端生命科学研究院・同大学国際連携研究教育局 教授 龔 剣萍(グン チェンピン)

TEL 011-706-9011 FAX 011-706-9011 メール gong[at]sci.hokudai.ac.jp

URL https://altair.sci.hokudai.ac.jp/g2/

配信元

北海道大学総務企画部広報課(〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目)

TEL 011-706-2610 FAX 011-706-2092 メール kouhou[at]jimu.hokudai.ac.jp

【参考図】

【用語解説】

*1 モノマー … 高分子の原料となる小さい分子のこと。

*2 重合 … モノマーがひも状につながって高分子となる化学反応のこと。

*3 共重合 … 2種類以上のモノマーを用いた重合反応のこと。一般に共重合を行うと,2種類のモノマーの

配置はランダムになる。本研究のように,モノマーの配列を制御した共重合を安価,簡便に 実現

することは極めて難しい。

*4 架橋 … ひも状の高分子をつなぎ合わせて網目状にし,固化させること。

*5 疎水性 … 水を嫌う性質のこと。例えば,油は疎水性である。

*6 モルタル,コンクリート … 水,砂,砂利,硬化剤(セメント)を混合することで得られる,石のよう

に丈夫な材料で,建築用途に多用される。本研究で得られた高分子化合物は硬化剤としての働きが期

待出来るので,海中において砂と混ぜ合わせることにより,海中でのモルタルやコンクリート 製造

が可能になることが期待される。

【WPI-ICReDDについて】

ICReDD(Institute for Chemical Reaction Design and Discovery,アイクレッド)は,文部科学省国際研究拠点形成促進事業費補助金「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)」に採択され,2018年10月に本学に設置されました。WPIの目的は,高度に国際化された 研究環境と世界トップレベルの研究水準の研究を行う「目に見える研究拠点」の形成であり,ICReDDは国内にある13の研究拠点の1つです。

ICReDDでは,拠点長の下,計算科学,情報科学,実験科学の3つの学問分野を融合させることにより,人類が未来を生き抜く上で必要不可欠な「化学反応」を合理的に設計し制御を行います。さらに化学反応の合理的かつ効率的な開発を可能とする学問,「化学反応創成学」という新たな学問分野を確立し,新しい化学反応や材料の創出を目指しています。