ポイント

・オミクロンXBB.1.5のウイルス学的特性を多⾓的に解明。

・ウイルスの性状変化に関与するウイルスタンパク質とそのアミノ酸を同定。

・新型コロナウイルスの⽣態の全容解明に貢献する研究成果。

概要

北海道大学大学院医学研究院の福原崇介教授、田村友和講師らの研究グループと、ICReDDの田中伸哉教授の研究室が参加する研究コンソーシアム「The Genotype to Phenotype Japan (G2P-Japan)」は、2022年10月ごろに出現したオミクロンXBB.1.5のウイルス学的特性を明らかにしました。

XBB.1.5は、それ以前に流行していたXBB.1と比較して、スパイクタンパク質とORF8タンパク質にアミノ酸の点変異を持つことが分かっていました。しかし、なぜ二つのアミノ酸の違いで、XBB.1.5が流行するに至ったのかは不明でした。本研究では、このXBB.1.5について系統進化、スパイクタンパク質の構造及びウイルス学的解析を行うことで、多角的にその特性を解析しました。

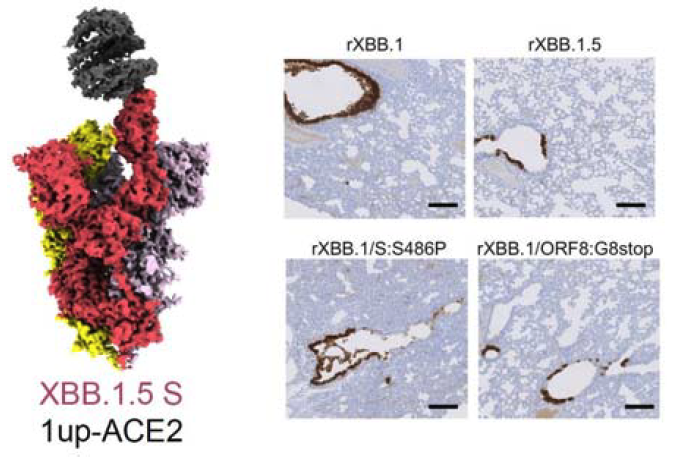

まず、オミクロンの系統進化学的解析を行ったところ、XBB.1.5で認めた二つの変異はORF8、スパイクの順に出現したことが分かりました。次に、直接の祖先であるXBB.1とXBB.1.5を用いて、中和試験を実施したところ、同等の中和感受性を示すことが分かりました。クライオ電子顕微鏡を用いた解析ではXBB.1とXBB.1.5のスパイクタンパク質と新型コロナウイルスの感染受容体であるACE2との相互作用の違いは認めませんでした。さらに、合胞体形成活性、培養細胞及びオルガノイドでの増殖能もXBB.1とXBB.1.5との間で有意な差を認めませんでした。一方で、ハムスターモデルにおけるXBB.1.5の病原性はXBB.1.よりも低いことが明らかとなりました。そこで、ウイルスの弱毒化のメカニズムを明らかにするために、オルガノイドにおけるMHCクラスI分子の発現を調べました。その結果、XBB.1.5はXBB.1と比較して、発現の低下が抑えられていないことが分かりました。それぞれの点変異を持つ組換えウイルスを作出し、病原性試験を行ったところ、ORF8の機能欠損による免疫抑制機構の低下がXBB.1.5の病原性に関与することを突き止めました。

なお本研究成果は、2024年2⽉8⽇(⽊)公開のNature Communications 誌に掲載されました。

詳細はこちら。